- A+

当前BIM行业现状:站在数字化转型的十字路口

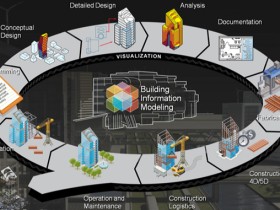

在建筑行业数字化转型的浪潮中,BIM(建筑信息模型)技术已成为全球公认的核心驱动力。然而,技术的快速迭代与行业应用的滞后性形成了鲜明矛盾。2025年的BIM行业正站在一个关键的十字路口:一面是政策推动下的爆发式增长,另一面是技术落地中的深层梗阻。本文将从全球应用格局、行业核心矛盾及企业转型路径三大维度,深度解析当前BIM行业的真实图景。

1. 全球BIM应用现状扫描:冰火两重天的技术渗透

1.1 发达国家的深度渗透与政策闭环

在欧美发达国家,BIM已从技术工具演变为行业基础设施。英国自2016年强制推行BIM Level 2标准后,形成了完整的政策-标准-市场闭环体系。2024年NBS国际报告显示,英国新建项目中BIM应用率达89%,其中基础设施项目更是高达94%。这一成就得益于其完善的配套机制:

- 法律强制:所有政府投资项目必须提交符合BS EN ISO 19650标准的BIM交付物

- 财税激励:采用BIM Level 3的企业可享受15%的研发税收抵免

- 认证体系:BuildingSMART认证工程师薪资溢价达35%

新加坡则开创了“BIM+智慧城市”的融合模式。其《2023建筑规范修订案》要求:

- 5万平米以上项目必须建立运维级BIM模型(LOD500)

- 所有地下管网数据需接入国家CIM(城市信息模型)平台

- 采用机器学习进行能耗模拟的项目可获容积率奖励

这种政策组合拳推动新加坡樟宜机场T5航站楼项目实现:

- 设计阶段发现4375处碰撞冲突

- 施工阶段材料浪费率降至1.2%

- 运维阶段设备故障响应时间缩短至8分钟

1.2 中国市场的政策驱动与落地挑战

中国BIM发展呈现“政策热、市场冷”的特征。住建部《智能建造试点城市发展评估报告(2024)》显示:

- 试点城市政府投资项目BIM应用率达91%

- 民营企业项目应用率仅为38%

- 模型数据利用率不足20%

北京城市副中心行政办公区项目是政策驱动的典型范例:

- 采用BIM+GIS+IoT技术集成

- 提前82天完成施工周期

- 减少设计变更37%

- 但竣工后模型未接入运维系统,沦为“数字摆设”

这种落差折射出中国BIM发展的深层矛盾:

- 标准碎片化:22个省市发布地方BIM标准,导致跨区域项目协同成本增加40%

- 软件依赖症:Autodesk产品市场占有率超75%,但二次开发能力不足

- 价值认知偏差:某装配式建筑调研显示,83%的施工企业仅用BIM做碰撞检查

1.3 新兴应用场景的突破性实践

在部分前沿领域,BIM正突破传统应用边界:

- 数字孪生运维:广州周大福金融中心接入2.3万个传感器,实现:

- 电梯等待时间优化23%

- 年度能耗降低17%

- 设备寿命预测准确率达92%

- 智能建造融合:深圳地铁14号线项目:

- 盾构机实时数据反馈至BIM模型

- 轨道铺设误差控制在±1.5mm

- 工程计量效率提升6倍

- 碳中和应用:上海某零碳园区项目:

- BIM模型集成光伏发电预测算法

- 动态调整幕墙开合角度

- 年度减碳量达3800吨

2. 行业面临的三大矛盾:技术理想与商业现实的碰撞

2.1 软件生态割裂:数据孤岛吞噬转型红利

当前BIM软件市场呈现“三足鼎立”格局:

- 设计端:Revit(68%)、ArchiCAD(18%)、CATIA(9%)

- 施工端:Navisworks(61%)、Tekla(23%)

- 运维端:IBM Maximo(42%)、ARCHIBUS(35%)

某跨国EPC项目曾因软件生态割裂付出惨重代价:

- 设计院使用Revit建立建筑模型

- 钢结构分包商使用Tekla深化设计

- 机电承包商采用MagiCAD建模

- 数据转换导致:

- 12%的工期延误

- 模型信息丢失率达23%

- 额外成本增加580万元

这种生态割裂的根源在于:

- 文件格式不兼容(IFC标准实施率不足30%)

- 数据颗粒度差异(LOD标准执行偏差)

- 商业利益博弈(软件厂商锁定用户策略)

2.2 人才结构性断层:建模民工与架构师的鸿沟

2024年人社部《建筑数字化人才白皮书》揭示:

- 全国BIM持证人员超240万

- 但符合以下标准者不足8%:

- 掌握Dynamo/Grasshopper参数化设计

- 能编写Python/C#二次开发脚本

- 熟悉ISO 19650信息管理流程

某大型设计院的招聘困境极具代表性:

- 收到1200份BIM工程师简历

- 93%仅会基础建模操作

- 7%具备编程能力者索要薪资溢价50%

- 最终被迫以月薪3.2万猎取海外人才

这种断层源于教育体系的滞后:

- 78%的土木工程专业仍以CAD为教学核心

- BIM课程多停留在软件操作层面

- 仅9所高校开设BIM信息管理方向

2.3 价值认知错位:从工具迷信到系统思维的跨越

行业普遍存在“BIM无用论”与“BIM万能论”两极认知:

- 中小企业困境:某民营开发商项目:

- 投入60万元建立BIM模型

- 仅用于投标展示与管线综合

- ROI(投资回报率)为-35%

- 头部企业误区:某央企超高层项目:

- 建立包含380万个构件的精细模型

- 但未定义数据交付标准

- 导致运维阶段模型无法使用

这种认知偏差的实质是:

- 将BIM等同为“三维CAD”

- 忽视数据资产的管理与复用

- 缺乏全生命周期价值规划

3. 企业级BIM应用的四个演进阶段

3.1 可视化阶段:华丽的数字表皮

此阶段企业关注点在于:

- 三维渲染效果图制作

- 施工动画模拟

- VR/AR体验搭建

典型案例:某商业综合体项目

- 使用Lumion制作沉浸式漫游视频

- 中标率提升25%

- 但施工阶段仍使用二维图纸

- 模型数据利用率不足5%

3.2 协同设计阶段:初现协同价值

进阶企业开始实践:

- 多专业模型整合

- 碰撞检测与管线综合

- 工程量清单提取

突破案例:上海某三甲医院项目

- 通过BIM 360实现8个专业协同

- 发现并解决2143处冲突

- 节省返工成本380万元

- 但模型未传递至施工阶段

3.3 全生命周期管理:数据资产的觉醒

领先企业构建:

- 设计-施工-运维数据流

- 移动端现场管理

- 数字化交付体系

标杆项目:广州周大福金融中心

- 建立BIM运维管理平台

- 集成BA系统与设备传感器

- 年度运维成本降低2100万元

- 资产保值率提升8%

3.4 数字孪生集成:智慧城市的细胞单元

前沿实践聚焦:

- BIM+CIM+IoT融合

- 实时数据驱动模型更新

- 人工智能辅助决策

雄安新区示范案例:

- 20万个BIM模型接入CIM平台

- 实时监测5万个城市部件

- 交通拥堵指数下降18%

- 应急响应效率提升40%

结语:在矛盾中寻找破局点

当前BIM行业正经历“数字化阵痛期”:政策推力与市场阻力交织,技术理想与商业现实碰撞。破局的关键在于:

- 构建开放生态:推动IFC标准与软件开源社区建设

- 重塑人才体系:建立“工程+IT+管理”的复合培养机制

- 重构价值认知:从项目应用到企业战略的认知升维

唯有直面这些深层矛盾,BIM技术才能真正成为建筑产业数字化转型的基石,而非空中楼阁式的技术噱头。在2025年这个关键节点,行业参与者需要以更系统性的思维,在裂痕中寻找新生机。

2025年BIM学习者的自我进化方法论:从工具使用者到数字建造架构师

在BIM技术从“可选技能”变为“生存刚需”的2025年,学习者的核心竞争力已从软件操作转向系统化数字建造能力的构建。本章将拆解一套涵盖认知升级、技术融合、资源整合的完整进化体系,助你在行业剧变中建立不可替代性。

1. 认知重构:三维能力模型的构建逻辑

1.1 软件技能(20%):超越按钮操作的底层思维

- 参数化设计革命:

传统建模与参数化建模的本质差异在于数据驱动逻辑。例如某超高层项目:- 传统方法:手动调整2000个幕墙单元,耗时480小时

- Dynamo参数化:通过日照分析数据驱动板块开合角度,耗时32小时

- 学习重点:掌握族类型参数、条件语句、数据筛选器

- 跨平台协同能力:

某EPC项目要求同时操作Revit(建筑)、Tekla(钢结构)、Civil 3D(场地):- 使用IFC格式转换模型,需修复15%的几何错误

- 采用Forge平台进行云端整合,数据丢失率降至2%

- 关键技能:模型轻量化处理、冲突分析规则设定

1.2 工程知识(40%):避免百万级代价的实战经验

- 规范数字化映射:

某医院项目因忽略《医疗建筑电气设计规范》第5.3.12条:- 重症监护室UPS电源未独立回路

- 验收阶段被迫返工,损失230万元

- 应对策略:建立规范条款与BIM参数的映射库(图1)

- 施工工艺数字化:

装配式项目常见失误:- 预制构件吊装点未在模型中标注

- 导致现场临时钻孔,破损率12%

- 解决方案:在族文件中嵌入施工属性字段(图2)

1.3 管理思维(40%):数据资产的管理者视角

- ISO 19650标准落地:

某机场项目因未执行标准导致:- 28%的模型元素缺乏责任人信息

- 设计变更追溯耗时增加3倍

- 核心要点:

- 信息需求说明书(EIR)编制

- 公共数据环境(CDE)权限管理

- 模型成熟度(LOIN)评估

- 成本控制数字化:

通过BIM实现:- 工程量计算误差从5%降至0.7%

- 现金流模拟精度提升至95%

- 工具链:

- Navisworks Timeliner进度模拟

- Power BI材料消耗动态看板

2. 分阶学习路径:12个月打造复合竞争力

阶段一:青铜段位(0-3个月)——精准建模能力筑基

- 核心目标:

独立完成LOD300标准模型,误差率<2% - 学习地图:

- 实战案例:

- 重点攻克:

- 轴网精度控制(允许偏差±3mm)

- 机电管综标高协调

- 工程量清单自动生成

- 重点攻克:

- 避坑指南:

- 禁用“导入CAD描图”陋习(导致50%的模型僵化)

- 建立个人标准族库(至少200个常用族)

阶段二:白银段位(4-6个月)——参数化与协同突破

- 能力跃迁:

从手动建模到算法驱动设计 - 关键里程碑:

- Dynamo实现客房自动布局系统(图4)

# 伪代码示例:基于房间面积优化家具布置 room = GetRoomBoundaries() furniture = ImportCSV("Furniture_Database.csv") optimal_layout = GeneticAlgorithm(room, furniture) GenerateRevitElements(optimal_layout)

- BIM 360协同问题处理(解决90%的权限冲突)

- Dynamo实现客房自动布局系统(图4)

- 真实项目复盘:

某酒店项目通过参数化技术:- 160间客房布局设计从3周压缩至2天

- 节省成本38万元

阶段三:黄金段位(7-12个月)——跨界融合创新

- 技术融合实战:

- BIM+GIS集成:

某智慧园区项目:- 将Revit模型导入ArcGIS Pro

- 叠加地质雷达数据调整桩基设计

- 减少土方开挖量22%

- 低代码开发实践:

使用Microsoft Power Apps开发:- 移动端模型审核系统

- 现场问题闭环率提升65%

- BIM+GIS集成:

- 创新项目孵化:

- 基于Forge API开发轻量化查看器

- 将传感器数据与模型实时联动(图5)

3. 五大前沿技术融合:抢占2025制高点

3.1 BIM+IoT:运维时代的入场券

- 深度集成案例:

上海中心大厦运维系统:- 2.3万个传感器数据接入BIM模型

- 实时预警幕墙应力超限

- 维护成本降低2100万元/年

- 学习路径:

- 掌握MQTT协议基础

- 使用Node-RED搭建数据管道

- 在Revit中创建动态参数仪表盘

3.2 AI辅助设计:效率的指数级提升

- ChatGPT-5插件应用:

- 自动检查《建筑防火规范》第7.1.5条

- 生成合规的疏散通道设计方案

- 审核效率提升8倍

- 机器学习实践:

训练管线排布优化模型:- 输入:建筑结构模型+机电规范

- 输出:冲突率<0.5%的管线方案

- 算力需求:NVIDIA RTX 6000 GPU

3.3 元宇宙场景构建:下一代交互界面

- Unreal Engine工作流:

某高校虚拟实验室项目:- 将BIM模型导入UE5

- 实现多人协同管线调整

- 支持VR头盔沉浸式审查

- 必备技能:

- Datasmith数据转换

- Niagara粒子系统模拟消防喷淋

3.4 区块链存证:重塑工程信用体系

- 雄安新区试点项目:

- 使用Hyperledger Fabric记录模型版本

- 时间戳精度达毫秒级

- 工程纠纷处理周期缩短60%

- 开发者工具链:

- Ethereum智能合约编写

- IPFS分布式存储集成

3.5 数字孪生运维:全生命周期价值闭环

- 深圳前海某写字楼案例:

- BIM模型集成BA系统数据

- 机器学习预测电梯故障

- MTBF(平均无故障时间)提升至8600小时

- 技术栈组合:

- SQL数据库实时查询

- Grafana运维看板搭建

4. 学习资源矩阵:构建可持续进化生态

4.1 认证体系:行业认可的通行证

- Autodesk Certified Professional:

- 考试重点:协同工作流设计(占分35%)

- 通过率:39%(2024年数据)

- 备考策略:完成官方5个真实项目模拟

- BuildingSMART认证:

- 唯一国际认可的openBIM认证

- 考点涵盖IDM(信息交付手册)编制

4.2 案例库建设:站在巨人肩上创新

- 逆向工程拆解:

新加坡滨海湾金沙酒店模型:- 学习其模块化幕墙系统

- 解析2145个自定义族参数逻辑

- 复现机电管综避让算法

- 失败案例研究:

某地铁站渗漏事故:- BIM模型未包含止水带细节

- 返工成本达1700万元

- 教训:建立防水构造专项族库

4.3 社群学习:群体进化加速器

- 开源社区参与:

- GitHub热门项目:

- PyRevit(下载量超50万)

- DynamoBIM(贡献者达3200人)

- 参与方式:提交至少2个Pull Request

- GitHub热门项目:

- 行业知识众包:

某BIM联盟建立的Wiki平台:- 累计收录1.2万条施工工艺数字化方法

- 众筹完成《装饰节点BIM标准化图集》

结语:在技术洪流中锚定价值坐标

2025年的BIM学习者,正在经历从“软件操作员”到“数字建造架构师”的范式转移。这套方法论的核心在于:

- 建立工程-数据-管理的三维知识网络

- 以真实项目驱动技术融合创新

- 构建开放可持续的学习生态系统

建议每月执行一次“能力健康度检查”:

- 是否新增3个可复用参数化脚本?

- 是否拆解1个前沿项目案例?

- 是否与跨领域专家进行技术对话?

唯有将学习嵌入产业变革的底层逻辑,方能在BIM的数字化深水区劈波斩浪。

未来BIM发展趋势与应对策略:在技术革命中重构竞争力

在数字化浪潮的推动下,BIM技术正经历从工具到生态的质变。到2025年,行业将面临标准重构、技术融合、职业体系重塑等多重变革。本章将揭示未来3-5年的关键趋势,并提供可落地的应对策略,助你在行业剧变中抢占先机。

1. 技术演进方向:从工具升级到范式革命

1.1 云端协同革命:打破时空界限的实时建造

- Forge平台突破性进展:

Autodesk Forge 2025版实现三大飞跃:- 支持500GB级模型的实时渲染与协同编辑

- 内置AI冲突检测引擎(准确率达97%)

- 集成区块链存证模块

- 跨国协作案例:

某国际团队在迪拜哈利法塔扩建项目中:- 伦敦团队负责概念设计(Revit)

- 东京团队进行结构优化(Robot Structural Analysis)

- 深圳团队完成机电深化(MEP)

- 通过Forge平台实现24小时接力作业,工期缩短42%

- 应对策略:

- 掌握Web端模型轻量化技术(如Opticore引擎)

- 构建企业级云协作规范(权限管理/版本控制)

- 储备5G专网部署能力(时延<10ms)

1.2 AI赋能的BIM:从辅助工具到决策大脑

- 关键技术突破:

- ChatGPT-5建筑插件:

- 自动生成符合LEED认证的设计方案

- 实时解答GB 50016规范疑问(准确率92%)

- 生成式设计系统:

输入:场地条件/造价限制/功能需求

输出:Top3最优建筑方案(含BIM模型)

- ChatGPT-5建筑插件:

- 商业应用案例:

某数据中心项目采用AI优化:- 服务器机柜布局能耗降低19%

- 管线综合效率提升8倍

- 设计成本减少35%

- 应对策略:

- 学习Prompt Engineering(精准控制AI输出)

- 建立企业知识图谱(规范/工法/材料库)

- 部署本地化AI训练平台(如NVIDIA Omniverse)

1.3 轻量化与移动化:现场生产力的释放

- WebGL技术突破:

广联达BIMFace 2025版实现:- 百万级构件模型秒级加载

- 移动端AR放样精度达±2mm

- 离线模式支持30天数据同步

- 现场革命案例:

某地铁施工项目配备:- 工人佩戴HoloLens 3查看BIM模型

- 监理使用iPad Pro进行质量验收

- 数据实时回传至BIM管理平台

- 问题闭环周期从7天压缩至4小时

- 应对策略:

- 开发企业专属移动端应用(基于React Native)

- 建立现场-云端数据同步机制(增量更新技术)

- 培训AR/VR设备操作技能(重点解决眩晕问题)

2. 行业标准重构:从数据孤岛到生态共同体

2.1 ISO 19650本地化挑战

- 中西方标准冲突点:

- 数据分类体系:西方Uniclass 2015 vs 中国CBCS

- 模型交付颗粒度:LOD 350(中国强制) vs LOD 300(国际通行)

- 信息安全要求:中国等保2.0 vs 欧盟GDPR

- 企业合规成本案例:

某外资设计院在华项目:- 为满足本地化要求重构数据架构

- 增加成本280万元

- 项目利润率下降5.7%

- 应对策略:

- 建立双轨制标准执行体系

- 采购合规性自动化检查工具(如Solibri Model Checker)

- 参与标准编制委员会(获取先发优势)

2.2 LOD500时代的交付革命

- 运维数据集成要求:

- 设备厂商提供BIM格式数据包(含MTBF/MTTR参数)

- 隐蔽工程数字化记录(如防水层厚度传感器数据)

- 材料追溯区块链存证(生产-运输-安装全链路)

- 深圳前海试点教训:

- 某项目因未录入玻璃幕墙胶缝数据

- 渗漏事故后无法追溯责任方

- 额外支出维修费1700万元

- 应对策略:

- 开发企业级数字交付手册(含600+属性字段)

- 部署IoT数据自动采集系统(减少人工录入)

- 建立模型健康度评估体系(每月扫描数据完整性)

2.3 CIM与BIM的融合标准

- 城市级数据集成挑战:

- 坐标系转换误差(地方独立坐标系vs WGS84)

- 数据更新频率冲突(BIM月更 vs CIM实时)

- 安全红线划定(军事/能源设施模型脱敏)

- 武汉智慧城市经验:

- 建立BIM模型预处理中心

- 开发自动化坐标转换工具(误差<0.001°)

- 制定敏感数据过滤规则库(32类限制信息)

- 应对策略:

- 培养GIS-BIM双技能人才(ArcGIS+Revit)

- 参与城市信息模型联合实验室

- 开发数据安全沙箱系统

3. 职业发展新图景:新兴赛道与能力重构

3.1 新兴岗位预测

- BIM数据治理工程师:

- 核心职责:制定企业数据标准/质量监控/合规审计

- 技能要求:

- 精通SQL/Python数据分析

- 熟悉ISO 19650/GB/T 51301

- 具备元数据管理经验

- 薪资水平:25-40万元/年(2024猎聘数据)

- 数字孪生运维专家:

- 核心价值:

- 设备预测性维护(准确率>85%)

- 能源消耗动态优化

- 空间利用率提升方案

- 标杆案例:

上海浦东机场通过数字孪生系统:- 廊桥周转率提升22%

- 年度节能收益超3000万元

- 核心价值:

3.2 认证体系升级

- 住建部分级认证制度:

等级 报考条件 核心能力 初级 2年经验 模型创建/碰撞检测 中级 5年经验+项目案例 标准编制/协同管理 高级 8年经验+科研成果 数字孪生系统架构 - 持证优势:

- 政府项目投标必备条件

- 企业资质升级核心指标

- 个人信用积分累计(接入住建部诚信平台)

3.3 创业机遇挖掘

- 细分市场机会:

- 老旧改造BIM化:逆向建模技术(精度达±5mm)

- 碳足迹计算服务:集成BIM与LCA数据库

- 元宇宙空间营造:虚拟场馆建设(报价1200元/㎡)

- 成功案例:

某创业公司专注医院BIM运维:- 开发专科设备管理系统(内镜清洗追踪等)

- 客单价提升至80-200万元/项目

- 三年估值达2.3亿元

4. 个人护城河构建:三维竞争力模型

4.1 跨学科知识图谱

- 典型知识结构:

- 技术纵深:BIM+Python+机器学习

- 行业广度:医疗建筑/数据中心/交通枢纽

- 管理高度:敏捷开发/精益建造/变革管理

- 跨界创新案例:

某工程师组合:- 建筑学背景+BIM技能+区块链知识

- 开发工程数据存证平台

- 获红杉资本A轮投资

4.2 数字资产沉淀

- 资产类型与估值模型:

资产类别 内容示例 估值倍数 参数化族库 2000+智能族(含制造参数) 5-8倍PE 标准模板库 企业BIM执行计划模板 3-5倍PS 项目案例库 30+个LOD500交付模型 10-15倍溢价 - 某设计院资产变现案例:

- 出售幕墙族库(500个参数化族)

- 交易价格:120万元

- 附加年费维护协议(20万元/年)

4.3 影响力网络建设

- GitHub技术品牌塑造:

- 发布开源工具包(下载量>1万次)

- 参与国际BIM标准讨论(提交提案被采纳)

- 建立个人技术博客(SEO优化关键词)

- LinkedIn高端人脉拓展:

- 加入BuildingSMART国际组

- 定期发布行业洞察报告(阅读量>5000次)

- 参与线上技术峰会演讲(提升行业话语权)

结语:在不确定中锚定确定

未来的BIM竞争,本质是数据资产管理能力的较量。面对技术迭代加速、标准持续升级、职业体系重构的三重挑战,从业者需建立三大确定性:

- 技术确定性:每年投入15%时间学习前沿工具(如AI辅助设计)

- 标准确定性:建立ISO/国标/行标的三层监控体系

- 价值确定性:聚焦细分领域打造不可替代性

建议每季度执行“三维竞争力扫描”:

- 技术维度:是否掌握至少1项当年新技术?

- 标准维度:是否更新企业BEP(BIM执行计划)?

- 价值维度:是否形成专属知识资产?

唯有将个人成长嵌入产业演进脉络,方能在BIM的星辰大海中破浪前行。

结语:BIM学习者的长期主义——在技术洪流中建造自己的灯塔

BIM行业的剧变从未停止,但真正的价值始终锚定于持续创造数字资产的能力。2025年的学习者若想穿越周期,必须摒弃“工具速成”的幻想,转而构建技术韧性、行业洞见与生态位优势三位一体的护城河。每一次标准更新、技术迭代与市场震荡,都应成为优化个人“数字资产资产负债表”的契机:将短期技能投入转化为长期复利价值——参数化脚本库是“固定资产”,跨领域认知是“无形资产”,行业影响力则是“商誉价值”。

践行长期主义的关键在于建立**“技术-标准-价值”三维雷达**:每月跟踪一项前沿技术(如AI生成式设计),每季度研究一项新标准(如ISO 19650-3:2025),每年深耕一个垂直场景(如医疗净化工程)。真正的BIM长期主义者,应是数字建造生态的“物种设计者”——既能向下兼容传统工作流,又能向上突破创新边界。当行业从“工具革命”走向“认知革命”时,唯有那些将BIM能力内化为“数字建造基因”的人,才能在新的生态位中持续进化。

- 微信公众号:BIM免费自学

- 提供BIM自学攻略,学习资源,BIM技巧,行业最新趋势等,每天陪你一起进步。

-

- 站长微信

- 合作请扫码添加微信

-